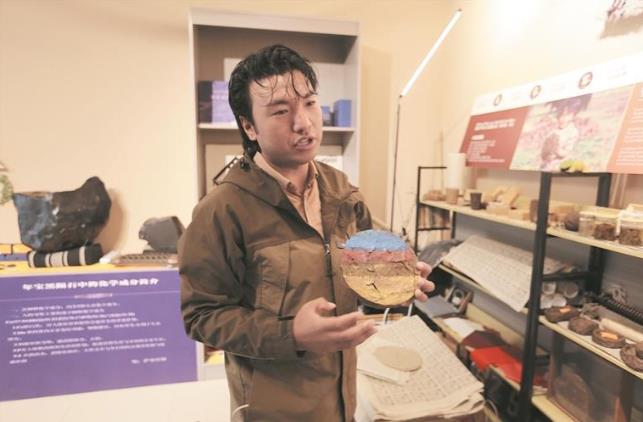

俄昂然吉展示牛粪文创产品。图片由 张富昭 张多钧 才贡加 杨红霞 潘昊 摄

俄昂然吉展示牛粪文创产品。图片由 张富昭 张多钧 才贡加 杨红霞 潘昊 摄

【青海新闻网·江源新闻客户端讯】在海拔3500米的果洛藏族自治州久治县,草原上的牛粪正经历着一场华丽的蜕变。当传统燃料与现代文创碰撞,29岁的非遗传承人俄昂然吉用一坨坨牛粪,编织出连接草原与城市的生态纽带。

沿着G345国道穿越隆格山垭口,久治县"农体文旅商"融合发展基地的玻璃顶棚下,29岁的俄昂然吉正轻抚着泛着草色的牦牛粪纸张。"这种纸张保留了牧草纤维的天然纹理,很多顾客说能闻到草原的味道。"他翻开手机视频号,来自广州、上海的订单留言不断刷新着屏幕。

展厅内,青灰色渐变的水杯最引人注目。这些用牛粪灰烧制的器皿,表面浮现着黎明草原的雾霭纹理。"我们融合了传统陶艺与现代设计,每个杯子都承载着生态理念。"久治县文体旅游广电局工作人员捧着双耳造型水杯感叹道。展架上,笔筒、花器、储物盒等30余种牛粪制品整齐排列,罐盖的牦牛毛编织与罐体的牛粪材质相映成趣。

毕业于西宁城市职业技术学院的俄昂然吉,曾在四川从事皮具设计。2023年返乡后,他成功入选县级非遗传承人,将城市设计经验注入传统工艺。在牦牛粪香品展区,灰褐色的藏香静静燃烧,柏枝与藏红花的芬芳中,隐约透出草原泥土的气息。"我们复原了古法制香工艺,牛粪与23种高原草药按秘方配比,经过9道工序才能成型。"俄昂然吉展示着手机里的工艺流程图。

更令人眼前一亮的是"牛粪墙计划"。墙上照片记录着牧民们按照现代几何图案垒砌的文化墙,每完成一面可获得300元收入。如今,草原上零星分布的图案化牛粪墙,既是越冬燃料储备,更成为流动的生态艺术。

自2023年推广以来,这些带着草原体温的文创产品已销往全国。深圳工作的藏族姑娘在视频号留言:"点燃牛粪香的瞬间,仿佛回到阿妈生火的帐篷,听见黄河的流水声。"数据显示,购买群体中35%为艺术设计从业者,28%是异地工作的藏族同胞。

"草原文化要像黄河水一样流淌。"俄昂然吉抚摸着展厅里的牛粪制品说。这些凝结着游牧智慧与现代创意的作品,不仅让传统工艺焕发新生,更构建起生态保护与文化传承的双向通道。当零散堆放的牛粪变成艺术墙,当燃烧的燃料升华为文化符号,黄河源头的儿女正用最本真的方式,诉说着对母亲河的深情守护。

(来源:青海日报)

工作时间:8:00-18:00

电子邮件

扫码二维码

获取最新动态